飯田 哲也 第8回 VPPと家庭用蓄電池のグローバル展開(前半:欧州・日本)

2025.10.02 コラム トピックス本連載では、これからの10年を「バッテリー・ディケイド」(蓄電池の10年)と呼び、EVを含む蓄電池とその周辺にある領域の歴史や技術、資源、地政学、市場などの幅広いトピックスを取り上げ、バッテリー・ディケイド時代に知るべき「新しい蓄電池の教養」を眺めながら解説してゆく。なお、本稿では特に明記しない場合、蓄電池(バッテリー)はリチウムイオンを指す。

________________________

■ 南オーストラリアから世界へ

前回取り上げた南オーストラリアの家庭用蓄電池アグリゲーションは、単なる一地域の実験にとどまらず、世界の電力システム史に新しい章を刻むものであった。家庭用蓄電池を束ねて仮想発電所(VPP: Virtual Power Plant)として機能させる仕組みは、再生可能エネルギーの大量導入にともなう系統運用の課題を解決するだけでなく、「電力のあり方」そのものを根本から問い直す。 もっとも、南オーストラリアはあくまで「始まりの地」のひとつに過ぎない。世界の各地域で、政策や市場設計の違いを背景に、さまざまな形態のVPPが生まれつつある。本稿では、その中でも欧州と日本の取り組みに焦点を当てたい。欧州ではドイツと英国を代表例として、市民参加型から小売主導型まで多様なVPPが展開している。またEU全体としても、制度的な枠組みの中で分散資源を統合しようとしている。日本は「卒FIT電源」の活用を契機に、ようやく本格的な市場統合の段階に入りつつある。

■ ドイツ:コミュニティ型VPPの先駆

ドイツは「エネルギー転換(Energiewende)」の象徴的存在として知られる。太陽光や風力の大量導入を可能にしたFIT(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーの拡大に決定的な役割を果たしたが、その一方で、電力系統への負担や費用負担の公平性をめぐって制度の見直しが迫られた。FITが縮小・終了に向かうなかで、新しい形の分散型電力活用モデルが模索されたのである。

ここで登場したのが、家庭用蓄電池を束ねたコミュニティ型のVPPである。代表例がsonnen社による「sonnenCommunity」だ。参加者は自宅の太陽光と蓄電池を組み合わせてエネルギーを自給し、余剰電力をコミュニティ内で融通し合う。電力会社からの供給に全面的に依存するのではなく、地域住民同士が電気をシェアすることで、電力システムの分散化と柔軟性が進む。

ここで登場したのが、家庭用蓄電池を束ねたコミュニティ型のVPPである。代表例がsonnen社による「sonnenCommunity」だ。参加者は自宅の太陽光と蓄電池を組み合わせてエネルギーを自給し、余剰電力をコミュニティ内で融通し合う。電力会社からの供給に全面的に依存するのではなく、地域住民同士が電気をシェアすることで、電力システムの分散化と柔軟性が進む。

sonnenCommunityのイメージ図

このモデルは単なる技術的仕組みではなく、エネルギーを「公共財」として再設計する試みともいえる。エネルギー転換を「市民の手に取り戻す」ことが、ドイツ的なVPPの大きな意味合いとなっている。

■ 英国:小売主導のフレキシビリティ市場

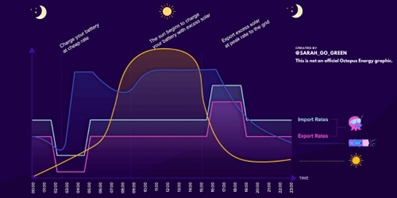

これに対して英国の特徴は、電力小売事業者が主導して分散資源を束ねる点にある。英国は電力市場の自由化が進んでおり、小売事業者が顧客との関係を軸に新しいビジネスモデルを構築できる。 たとえばOctopus Energyは、家庭用蓄電池やEVを遠隔制御し、系統運用者に対して「フレキシビリティサービス」を提供している。顧客は安い電気料金やインセンティブを得られる一方、小売事業者は需給調整市場で収益を上げることができる。

Octopus Energyの「フレキシビリティサービス」のイメージ

この仕組みは、消費者と事業者、系統運用者をつなぐ新しい市場設計に支えられている。ドイツが「市民参加」を軸にしたのに対し、英国は「小売主導」を軸に据える。いずれも分散資源を活用する点では共通しているが、社会制度と市場構造の違いが、そのアプローチの違いを生んでいるのである。

■ EU全体:制度設計としての分散資源統合

欧州連合(EU)は、加盟国を越えて電力市場を統合する壮大な実験場でもある。その中で、分散型資源の統合はますます重要な課題になっている。

EUは「Fit for 55」パッケージの中で、2050年カーボンニュートラルに向けたエネルギーシステム改革を掲げている。その一環として、需要側資源や分散型電源を市場に参加させるための規制整備を進めてきた。さらに「EUバッテリー規則」では、持続可能なバッテリー利用とリサイクル義務を定め、分散型蓄電池の普及を後押ししている。

国境を越えた電力市場の中でVPPを位置づけるという構想は、他の地域にはない特徴だ。ドイツや英国の事例を「欧州的」と言えるものにしているのは、このEU全体の制度設計というバックグラウンドである。

■ 日本:卒FIT電源とアグリゲーション市場

日本においても、家庭用蓄電池を活用したVPPは実証から商用段階へと進みつつある。その契機となったのが、2019年以降に増加した「卒FIT電源」である。固定価格買取期間を終了した家庭用太陽光発電は、自家消費に回されるか、もしくは新しい形で市場に参加する必要が出てきた。

ここで電力会社や新興企業が始めたのが、蓄電池や卒FIT太陽光を束ねて需給調整市場に提供する取り組みである。東京電力、関西電力、京セラ、ソニーなどが参入し、VPPアグリゲーション事業者として実証を積み重ねている。

日本の場合、VPPはまだ市民運動や小売主導の段階には至っていない。むしろ制度設計に沿って「需給調整力」という系統運用の一機能として位置づけられている。南オーストラリアやドイツに比べると「生活の中の電力変革」という色合いは薄いが、電力システム全体に分散資源を組み込むという点では確実に一歩を踏み出している。

■ 前半のまとめ

欧州と日本の事例を比較すると、分散資源をどう位置づけるかに大きな違いが見えてくる。ドイツは市民参加を軸に、英国は小売主導で、EUは超国家的な制度設計の中で、そして日本は系統運用の需給調整市場として。それぞれが異なる歴史的・制度的背景を反映している。

しかし共通しているのは、家庭用蓄電池とVPPが再生可能エネルギー大量導入の「次のステージ」を支える中核になりつつあるという点だ。南オーストラリアから始まった蓄電池VPPは、いまや世界の多様な文脈で展開されている。

次回(後半)では、こうした政策主導型の欧州・日本に対し、市場主導で発展する米国カリフォルニア、そして国家主導で展開する中国の事例を取り上げたい。そこから見えてくるのは、分散型電力システムが「地域ごとの実験」から「世界規模のエネルギー文明再設計」へと進化していく姿である。